フォーク・デュオ、キセルが贈る、自然の生き物、守護霊、サムライ、そして愛についての神秘的な物語。

自作の竹楽器を用いて、伝統的なフォークとオルタナティヴ・ロックを融合。この兄弟デュオは、母なる自然の中にある自分たちを見いだし、あるがままの精神を奏でる。

以前もbeehypeで彼らの7枚目と8枚目のアルバムを紹介したが、本作9枚目のアルバム・タイトル『観天望気』の意味は、自然現象や生き物の様子から天気を予測すること。すなわち、「自然の中で、他の生き物と共生する」ということが、おそらくアルバムの重要なテーマなのだろう。

兄の辻村豪文がギターリフ、ドラムを担当。弟の友晴がベース・ギターと、自作の竹のフルート、竹のハープを奏でる。ゲスト・ミュージシャンの鍵盤がさらなる彩りを添えている。今回のアルバムでは、豪文は、300年前の江戸時代、サムライの時代の、憂いを帯びた音階(都節)をイメージして作曲したという。

「私は知らない」を聴くと、現世も死後の世界も、人間の愛で成り立っていることが歌われている。それは仏教の宇宙観のように私は感じる。「春隣」という曲では、妖怪、お化け、守護霊が飛び出してくる。「壁画の頃」の歌詞は、マインドフルネスの精神を歌っているのかもしれない。

江戸時代、日本人はまだ、あの世や妖怪、お化けを身近に感じ、日常的に接していたという。「縁歌」という曲からは、その江戸時代の小説『雨月物語』の一編「菊花の契」を連想した。

「菊花の契」は、ざっくりいえば、はるか遠くの地で囚われの身になりながらも、義兄弟との約束を果たすために、自害して魂となって帰ってきたサムライの話である。「ある。けれどもない」「笑うために悲しむ」というような意味の歌詞が耳に入ってくる。まるで禅の公案のようだ。瞑想ないしマインドフルネスのための逆説的な問いかけ。

『雨月物語』は、表向きは、お化け、妖怪があらわれる怪異譚であるが、深い魂の物語。崇高な愛についての物語でもある。一方でキセルの音楽は、自分自身を見つめ直し、あるがままの世界を受け入れるためのプロセスなのかもしれない。

以上は、2025年初めて、半年ぶりに

ヨーロッパの友人が運営するブログに寄稿した文章です。名古屋のセントラルパークで、彼らのライブを観たことがありますが、彼らは自然が似合う。兄は、長野で農耕を営みながら音楽活動を続けて、弟は伝統楽器にあこがれて、竹の楽器を複数自作してしまうとか、自然ななりゆきだと思います。冒頭に使われているSEのような虫の音とか、祖父母の田舎で暮らした子ども時代を思い出して、とても身体になじむ音楽です。

作曲で意識したという江戸時代の都節音階に加えて、耳に入ってくる歌詞の断片から、『雨月物語』を思い出しました。

村上春樹が影響を公言している云々以前に、そもそも「蛇性の婬」を知らない日本人はいないでしょう? 「菊花の契」の登場人物をサムライと記したのは正確ではないけど、海外の人への伝わりやすさを優先。

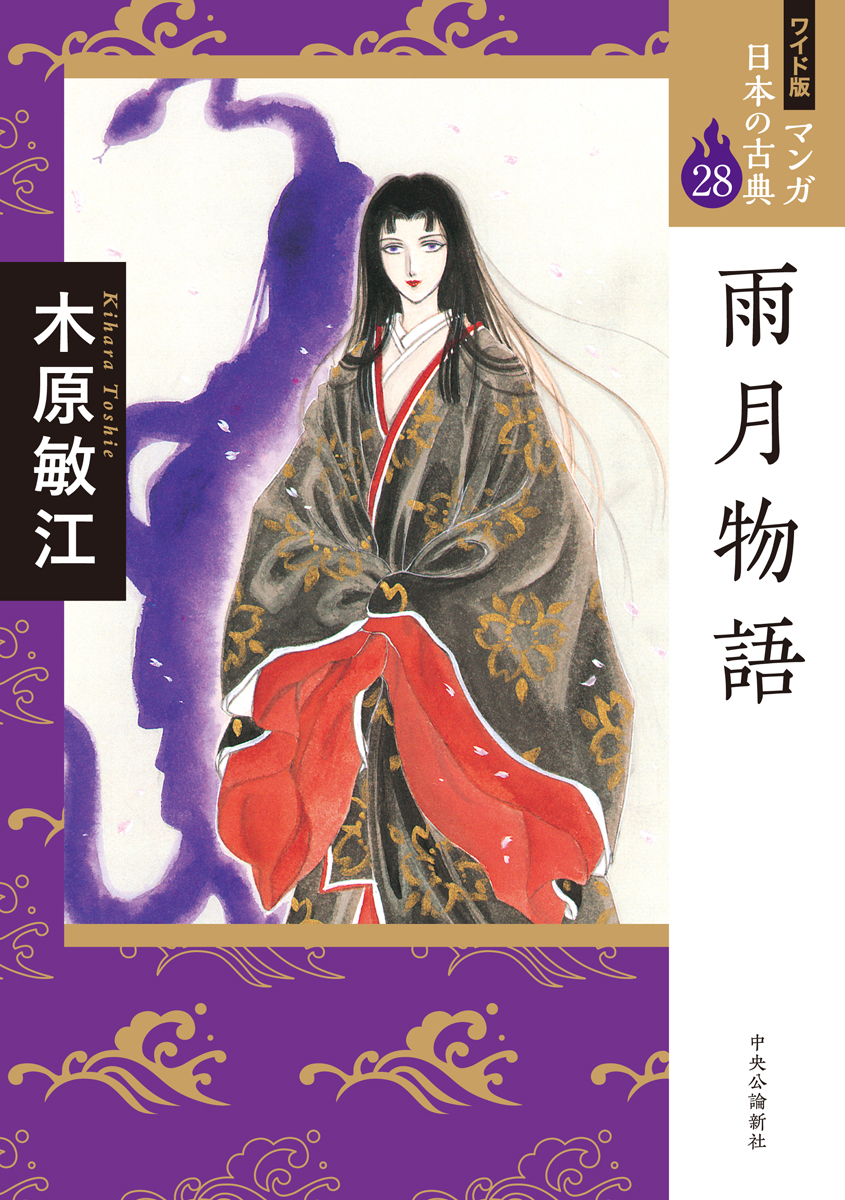

もっといえば、子どもの頃、古典の勉強になるからと親を騙して買ってもらった『マンガ日本の古典』、木原敏江による

『雨月物語』、彼女による解釈は本当に大好きです。「蛇性の婬」に出てくる蛇神「真女児」を真剣に愛に殉じた女性として描いていて。その描写に素直に感情移入するか、原典に忠実ではない、ただの感傷だ、邪道だと切り捨てるかで、人類は二つに分けることができると切に思います。

中学生の頃、古本屋で有名な漫画を買いあさった際にも、木原敏江の『摩利と新吾』、『夢の碑』シリーズはちょくちょく買っていて、後で気づきましたが、『摩利と新吾』には「菊花の契」オマージュの描写がありました。心理描写がとても深くて美しくて、今でいう愛着障害、複雑性PTSD、境界性パーソナリティーの心性を繊細に描いていました。彼女の絵柄を見るだけで、中学生の頃の思い出がよみがえって胸が痛みます。哀しいけど明るい物語。

木原敏江は「花の24年組」といって、私が生まれるより前の人気少女漫画家の一人です。他に萩尾望都(『ポーの一族』)、山岸凉子(『日出処の天子』)、竹宮惠子(『風と木の詩』)、大島弓子(『綿の国星』)、青池保子(『エロイカより愛をこめて』)といった、そうそうたるメンバーがいて少女漫画家版トキワ荘的なのかな? 少し遅れてデビューした吉田秋生(『BANANA FISH』)を含め、彼らの作品は、私にとって、児童思春期の心性や、女性心理を考えるためのとても大きな土台となっています。

『凍りついた瞳』を描いたささやななえも「花の24年組」ですが、この漫画の存在は10年ほど前に杉山登志郎先生が講演で、自身が出ている漫画として紹介されていて、存在を知りましたが、思えば、上述の漫画家の多くが、児童虐待をテーマにした作品を直接間接たくさん描いていたのです。

本当に蛇足ですが、「花の24年組」筆頭、少女漫画/SFの神様、萩尾望都や、80年代ライトノベルの女帝、栗本薫、今でも四日市のメリーゴーランドで講演を毎年されている江國香織、ついでに秋元治や小林よしのりといった有名作家が、こぞって甲斐よしひろの話をしていたので、私の中で、日本のロックの原点は、永ちゃんでもサザンでもRCサクセションでも、ましてやはっぴいえんどでもなく、永遠に甲斐バンドだったりします。

他にもあえてなThe Clashオマージュなアルバム・ジャケットや、やりすぎなLou Reedオマージュ、XTC意識した曲などもあって、知れば知るほど、自分の音楽の好みの原点となっているようで。